OSAKA 光のルネサンス2024が25日(水)まで中之島界隈で開催されています。

中之島公園のバラ園西側は「星命~中之島から広がる宇宙~」というテーマのイルミネーション。バラ園東側は親子の雪ダルマがお出迎え。大阪市中央公会堂では、時代とともに脈々と受け継がれてきた歴史と想いを表現したプロジェクションマッピング。大阪の地で築かれてきた「繁栄」を鮮やかに、そして時間を超えて輝き続ける姿が映し出されます。音楽に合わせて繰り広げられる壮大な光の絵画は非常に美しく、圧巻です。

2024年12月20日金曜日

OSAKA光のルネサンス2024

2024年12月7日土曜日

第96回おたのしみ会クレマチス

本日、第96回おたのしみ会クレマチスを開催いたしました。今回は、京ことばで源氏物語の女房語りを通し、失われゆく美しい京ことば、やまとの心を後世に伝えるべく語りの会を開催されている山下智子様を講師にお迎えしました。

今年のNHKの大河ドラマが紫式部が主人公の「光る君へ」と言う事もあり、今年最後のクレマチスは山下智子様にご公演いただくことになりました。2019年の秋に第7帖『紅葉賀』、2020年の春に第5帖『若紫』、2022年の夏に第4帖『夕顔』、2023年の秋に第三帖「空蝉」をご披露いただき、今回が5回目となります。今回は第六帖『末摘花』をご公演いただきました。しっとりと柔らかな女房ことばに、ひととき平安の時代へと誘われました。山下様の美しい語りに心癒されるひと時となりました。

2024年11月16日土曜日

船場博覧会 テラスにて抹茶と和菓子

本日16日(土)から11月23日(日)まで、船場界隈で船場博覧会というイベントが開催されます。当店もそれにちなみ、3月の船場のおひなまつりの時にご好評をいただきました、1階テラスにて抹茶と和菓子を召し上がっていただく企画を催しました。テラスに毛氈を敷いて準備を致しましたが、あいにくの雨で2階のお部屋にて、召し上がって頂きました。今回も前回に続き、和菓子は、当社社長が手作りした団子にあんこをまぶして最中の皮で包んだものと、金平糖は梅や生姜や黒糖など味も色とりどり。

皆様、お部屋でゆっくりと時間を過ごしていただきました。

2024年11月2日土曜日

第95回おたのしみ会クレマチス

本日、第95回おたのしみ会クレマチスを開催いたしました。今回は、元東北放送アナウンサーの、さわともか様に「夢を語ると応援してもらえた」というテーマで講演をしていただきました。

さわ様は東北放送のアナウンサーとして勤務後、関西に戻り、フリーアナウンサーとして、司会業やラジオで番組を担当するなど多方面で活躍されています。

さわ様は、今宮戎神社の福娘代表やアナウンサーになれたことは、周りの人たちに夢を語り素直にアドバイスに耳を傾けたおかげだと考えておられます。

夢を実現するためにも、出会いや人との縁を大切にすることが重要だと、これまでのアナウンサー人生を振り返りながら、お話をしていただきました。

2024年10月5日土曜日

第94回おたのしみ会クレマチス

本日、第94回おたのしみ会クレマチスを開催いたしました。今回は、産経新聞大阪本社編集局特任編集長の新村俊武様に「もっと評価されていい 大久保利通・利武親子」というテーマで講演をしていただきました。

来年は「大阪会議」が開かれてからちょうど150年にあたります。立憲政体という国家ビジョンが示されたこの歴史的な会議で、木戸孝允とともに主役を務めたのが大久保利通です。

大久保には盟友、西郷隆盛を死に追いやった冷酷な人物という負のイメージがつきまといますが、彼の事績を見ていくと、日本の国づくりに命をかけた稀代のリーダー像が浮かび上がります。その思いや政治手腕は息子にも受け継がれ、三男の利武は大正時代に大阪府知事を務めて大阪の発展に尽くしました。

新村様は、産経新聞のコラム「花外楼 人・歳時記」に大久保利武について記事を書かれ、地道に取材、調査をされておられます。大久保親子の実像についてお話をしていただきました。

大久保利武の記載がある、当店所蔵の大正時代の帳簿も展示させていただきました。

2024年9月21日土曜日

花外楼で愉しむ大阪画壇 ~これで貴方も大阪画壇通~

本日、大阪商業大学公共学部教授の明尾先生が企画された『花外楼で愉しむ大阪画壇 ~これで貴方も大阪画壇通~』のシリーズ5回にわたる講座の第5回目を開催致しました。

今回のテーマは『長崎派の名品を堪能~司馬江漢・鶴亭・泉必東等」』。享保16年(1731)に長崎に渡来した清朝の画家・沈南蘋[しんなんぴん]は、緻密な写実的描写と鮮やかな色彩を特徴とする画風でたちまち人気を博し、伊藤若冲や丸山応挙など江戸中期の画家にも多大な影響を与えました。

江戸後期の蘭学者にして洋風画家である司馬江漢、長崎南蘋派の熊斐、森蘭斎、泉必等、鶴亭の作品をご紹介いただきました。また、所蔵家のご厚意で、伊藤若冲、上田耕夫の作品もご出品いただきました。ロビーには、室町時代の楓と鹿の秋の風情漂う屏風も展示していただきました。展覧会でも一堂に会して見ることのできない素晴らしい作品を見ることの出来る貴重な機会となりました。

2024年9月7日土曜日

第93回おたのしみ会クレマチス

本日、第93回おたのしみ会クレマチスを開催いたしました。今回は、歴史小説家の塚本靑史様に「中国の淀君、傾国の美女色々」というテーマで講演をしていただきました。

「傾国の美女」といえば、楊貴妃が代表的ですが、中国4000年の長い歴史の中には、かなり特異な美女悪女の類が満載です。

「酒池肉林」の妲己や、呉越の西施、項羽の愛妾、虞美人。劉邦の正妻呂妃、武帝の陳阿矯、など、君主を惑わし国を傾けさせるほどの美女たちの逸話を、歴史小説家ならではの視点で語って頂きました。

2024年8月10日土曜日

花外楼で愉しむ大阪画壇 ~これで貴方も大阪画壇通~

本日、大阪商業大学公共学部教授の明尾先生が企画された『花外楼で愉しむ大阪画壇 ~これで貴方も大阪画壇通~』のシリーズ5回にわたる講座の第4回目を開催致しました。

今回のテーマは『浪速風情の体現者「菅楯彦・生田花朝」』。菅楯彦は、身に付けた国学や歴史観をもとに浪速の風俗を描く町絵師として「浪速御民」を標榜するなど独自なスタイルを確立しました。生田花朝は菅楯彦に師事し、最も楯彦の画風を受け継ぐ画家として大坂の年中行事や祭礼を描きました。菅楯彦の「大将軍」や「李白長安酒家眠」や生田花朝の「春昼」(中之島美術館の特別展観に出品された花朝壮年の傑作と言える作品)などの掛け軸や、楽のお茶碗に菅楯彦が文字や絵を施したものなど、有名美術商の方にお持ちいただき、ご紹介いただきました。

2024年8月3日土曜日

第92回おたのしみ会クレマチス

本日、第92回おたのしみ会クレマチスを開催いたしました。今回は、大阪商業大学特任教授の桑島紳二様による「スタンダードソングをジャスピアノトリオで聴く」というテーマの講演で、ピアノは重松真美様、ベースは石橋周三様、ドラムは桑島様により楽曲を披露していただきました。

『On the Sunny side of the street』や『Tenesee Waltz』などお馴染みのスタンダードソングを手掛かりに、演奏をはさみながら、ジャズにおけるアドリブとは何か、それぞれの曲にまつわるエピソードなどをお話していただきました。

うだるような厳しい暑さが続いておりますが、ジャズの軽快なリズムに心が軽くなるひと時となりました。

2024年7月24日水曜日

2024年7月20日土曜日

花外楼で愉しむ大阪画壇 ~これで貴方も大阪画壇通~

本日、大阪商業大学公共学部教授の明尾先生が企画された『花外楼で愉しむ大阪画壇 ~これで貴方も大阪画壇通~』のシリーズ5回にわたる講座の第3回目を開催致しました。

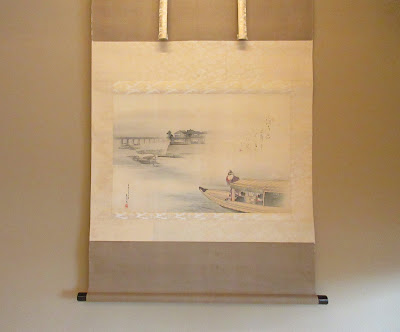

今回のテーマは『写生の妙、西山派の魅力「西山芳園・完瑛」』。西山芳園は四条派の松村景文に絵を学び、その後大坂に四条派を広めた人物として知られます。息子の完瑛と共に最も大坂らしい画家と評されました。涼やかな西山完瑛の「涼船図」や「楊下水中遊鯉図」や、桜に鴉という取り合わせが面白い芳園の「糸櫻鴉図」など、計7幅の掛け軸を、有名美術商の方にお持ちいただき、ご紹介いただきました。

2024年7月13日土曜日

第91回おたのしみ会クレマチス

本日、第91回おたのしみ会クレマチスを開催いたしました。今回は、大阪天満宮文化研究所所長の高島幸次様に「ほんまにおもろい天神祭」というテーマで講演をしていただきました。

今年の6月に『大阪天満宮と天神祭』という本を創元社から出版されました。平安中期以来1000年余りの歴史の中に、今日の隆盛を迎えるに至った謎をさぐり、その原動力が「疑似伝統」と「おもてなし」にあることを検証されています。執筆の裏話も含めて、天神祭の歴史や、当店も展示させて頂いております御迎人形について、天神祭の楽しみ方を楽しくお話していただきました。

2024年6月29日土曜日

花外楼で愉しむ大阪画壇 ~これで貴方も大阪画壇通~

本日、大阪商業大学公共学部教授の明尾先生が企画された『花外楼で愉しむ大阪画壇 ~これで貴方も大阪画壇通~』のシリーズ5回にわたる講座の第2回目を開催致しました。

今回のテーマは縁起を担ぐ浪速人「森一鳳・松本奉時等」。語呂合わせの妙、舞台を盛り上げる逸品、縁起を寿ぐ作品をご紹介いただきました。

食事の後は、四条派の佐藤魚大のお軸をご紹介いただきました。

2024年6月25日火曜日

天神祭 御迎人形

花外楼北浜本店に御迎人形を展示しました。平安時代の中頃、951年に始まった天神祭が、現在のように盛大になるのは、17世紀末の元禄文化が華やかな時代でした。そのころ、神様を奉載した「船渡御」をお迎えするための「お迎え船」に、豪華絢爛の風流人形が飾られるようになったのです。この人形を「御迎人形」といいます。

花外楼では、毎年、大阪天満宮より「御迎人形」をお借りし、展示させていただいております。今年の人形は、「真田幸村」(佐々木高綱)。佐々木高綱は鎌倉初期の武将。源頼朝を援けて、各地に転戦。長門・備前の守護となる。江戸時代には、大阪の陣の脚色が禁止されていたので、歌舞伎などでは「真田幸村」は、佐々木高綱の名で登場し、今もこの御迎人形は、真田幸村と呼ばれています。

2024年6月22日土曜日

第90回おたのしみ会クレマチス

本日、第90回おたのしみ会クレマチスを開催いたしました。今回は、デュオ夢乃として演奏活動をされている木村怜香能(筝)様と玉木光(チェロ)様に『筝とチェロでめぐる日本の四季~古典からコンテンポラリーまで~』というテーマでご公演をしていただきました。宮本順三記念館・豆玩舎ZUNZOの樋口須賀子様からお二人をご紹介していただきました。普段はニューヨークを拠点にご活躍されているお二人ですが、日本でのコンサートのために帰国するのにあわせて、ご公演いただく運びとなりました。

筝とチェロの優しく優雅な音色に心癒されるひと時となりました。

2024年5月25日土曜日

花外楼で愉しむ大阪画壇 ~これで貴方も大阪画壇通~

2024年5月7日火曜日

2024年3月9日土曜日

第88回おたのしみ会クレマチス

本日、第88回おたのしみ会クレマチスを開催いたしました。今回は、大阪商業大学公共学部教授の明尾圭造様に『西山派の魅力~大阪画壇の粋』というテーマで講演をしていただきました。

近年、京都の四条派に対して、大阪にも西山派あるいは船場派なる画壇の存在が内外で脚光を浴びています。100年以上も前から作品収集を続けている大英博物館では多くの大阪画壇を確認することができます。しかしながら、ご当地大阪では、近年ようやく大規模博覧会が開催されるようになりましたが、それまでは注目されることが無く忘れ去られたものとなっていました。

幕末明治から戦後にかけて全国に知られた西山芳園と完瑛を中心に、西山派の魅力、大阪画壇の粋について、どうして世間から忘れ去られてしまったのかなど、お話をしていただきました。明尾先生には、西山芳園と完瑛の掛け軸と資料をご持参いただき、市田朝芳庵様から西山完瑛の三社図(伊勢神宮・春日大社・石清水八幡とそれぞれの神の遣い、鶏・鹿・鳩が描かれています)をご持参いただき、お客様にご覧いただきました。食事の後には、三社図を蓬莱山の掛け軸に掛け替えてご説明をしていただきました。皆様、明尾先生のお話に熱心に耳を傾け、まだまだ聞き足りないようでした。

2024年3月4日月曜日

船場のおひなまつり テラスにて抹茶と和菓子

2月26日(月)から3月3日(日)まで、船場界隈で船場のおひなまつりというイベントが開催されました。当店もそれにちなみ、今回初めて2日(土)限定で1階テラスにて抹茶と和菓子を召し上がっていただく企画を催しました。和菓子は、当社社長が手作りした団子にあんこをまぶして最中の皮で包んだものと、金平糖。金平糖は珈琲や柏原ぶどう、ブルーベリーなど味も色とりどり。

どちらのお菓子もお客様に好評で、おいしかったと喜んで頂きました。

昔からの手あぶりを用意したり、希望の方にはお部屋をご覧いただいたりと。

真冬に逆戻りの寒い1日でしたが、皆様楽しんでいただいた様子で感謝です。

2024年2月17日土曜日

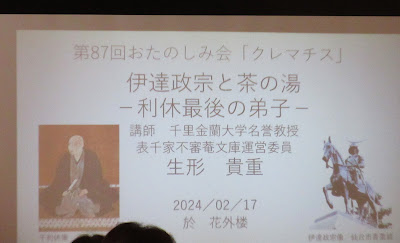

第87回おたのしみ会クレマチス

本日、第87回おたのしみ会クレマチスを開催いたしました。今回は、千里金蘭大学名誉教授の生形貴重様に『伊達政宗と茶の湯-利休最後の弟子』というテーマで講演をしていただきました。信長時代から下克上を生き抜いた武将たちは利休を慕い、その茶の湯の弟子となっていました。伊達政宗もその一人です。伊達政宗は、利休自刃の前年、小田原で利休の弟子となり豊臣秀吉から赦されました。しかし、その時利休は病気で政宗に会うことは叶いませんでした。

二人が直接会ったのは翌年の二月に政宗が上洛した時です。政宗の上洛を迎えに行ったのが利休で、この日からほぼ1週間、政宗は茶の湯を利休から学びました。そして、突然利休の切腹事件が起きます。たった1週間の利休の教えでしたが、政宗は利休の教えを深く理解し、江戸時代初期の優れた大名茶人となりました。戦国を生き抜き、茶の湯に政宗が求めたもの。利休の政宗への思いはどのようなものだったか、お話をしていただきました。

.jpg)